Kitab Tafsir Bercorak Linguistik: Tafsir al-Bahr al-Muhith Karya Abu Hayyan

Al-Qur’an menempati kedudukan yang sangat

tinggi dalam Islam, tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai

petunjuk utama dalam kehidupan umat manusia. Kesakralannya mendorong umat untuk

lebih meresapi dan memahami isi al-Qur’an secara mendalam agar dapat

mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan.[1] Namun, pemahaman al-Qur’an yang tepat

membutuhkan penafsiran yang cermat oleh para mufassir dengan keilmuan yang

mendalam.

Fenomena penafsiran al-Qur’an tejadi sejak sejak

masa Nabi Muhammad Saw. dan mengalami perkembangan hingga saat ini.

Permasalahan yang semakin kompleks dari masa ke masa menuntut berkembangnya pendekatan

dalam menafsirkan al-Qur’an sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Di samping

itu, setiap mufassir memiliki latar belakang intelektual, sosial, dan

pengalaman yang memengaruhi sudut pandangnya dalam menyingkap setiap makna

al-Qur’an yang terkandung. Tidak heran ketika banyak dijumpai mufassir yang

berfokus pada hukum, teologi, kebahasaan, dan sebagainya.

Salah satu tokoh yang terkenal dengan pendekatan kebahasaan dalam tafsir adalah Abu Hayyan, melalui karyanya yang monumental, yaitu al-Bahr al-Muhith. Beliau dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan sastra Arab sehingga berusaha menafsirkan al-Qur’an dengan menyingkap makna kata, kedudukannya, bahkan unsur sastra yang terkandung di dalamnya.[2] Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengungkap latar belakang sosial dan keilmuan Abu Hayyan yang melatarbelakangi dominasi corak kebahasaan dalam karya tafsirnya. Selain itu, untuk membuktikan keabsahan klaim tersebut, penulis akan menguraikan dan menjelaskan metode penafsiran yang digunakan Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya. Lebih lanjut, penulis juga akan menyoroti berbagai tanggapan dari para mufassir lain terhadap kitab ini, karena setiap karya tafsir, termasuk Al-Bahr al-Muhith, tidak terlepas dari kritik maupun apresiasi.

Biografi Pengarang

Kitab Tafsir al-Bahr al-Muhith ditulis oleh Abu

Abdillah Muhammad ibn Yusuf ibn ‘Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-Gharnathiy

al-Andalusiy, popular dengan sebutan Abu Hayyan, dan juga memiliki nama julukan

yaitu atsirudin. Nama al-Gharnathiy adalah tempat belajar

pertamanya sekaligus nama kota kelahirannya, yaitu Granada yang terletak di

wilayah Andalusia. Beliau dilahirkan di Andalusia pada abad ke-13,

tepatnya tahun 1256 M (654 H) dan menghembuskan napas terakhirnya di Mesir

pada abad ke-14, tepatnya tahun 1344M (745 H).

Abu Hayyan hidup dalam lingkungan keluarga

yang mendukung perkembangan dalam memahami Islam serta perkembangan

intelektualnya. Sedari kecil, beliau banyak mempelajari al-Qur’an baik

memahami, menghafal, serta mempelajari qiraatnya. Selain itu, Abu Hayyan telah

menunjukkan kegemaraanya terhadap bahasa karena pandai dalam membuat dan

menggubah syair-syair Arab. Ia sangat mengidolakan Sibawayh, tokoh nahwu. Awalnya beliau

berhubungan baik denan Ibnu Taymiyayah, dan menciptakan qasidahpujian untuknya.

Namun hubunan itu renggang karena Ibnu Tamiyyah banyak menyalahkan Sibawayh

dalam masalah tata Bahasa Arab.[3]

Setelah usia Abu Hayyan menginjak 25 tahun,

beliau banyak berkelana untuk menuntut ilmu dengan mendatangi beberapa ulama

terkemuka di berbagai belahan dunia. Diantaranya seperti wilayah Afrika,

Iskandaria, Hijaz dan Mesir. Abu Hayyan banyak berjumpa dengan para ‘alim

ulama’ dan berbagai tokoh yang terkenal untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang

luas. Adapun Mesir, menjadi wilayah di mana Abu Hayyan menetap dan menggunakan

sisa waktunya untuk menulis serta mengajar hingga akhir hayatnya.[4]

Karya-karya yang ditulis Abu Hayyan mencakup berbagai

bidang, seperti hadis, tafsir, bahasa Arab, qiraat, sastra, sejarah, serta nahwu

sharaf. Kekayaan karya ini mencerminkan hasil dari perjalanan panjangnya

menuntut ilmu dengan berbagai guru terkemuka, sebanyak 450 guru.[5] Diantara guru-guru besar tersebut adalah Ahmad ibn Ibrahim ibn Zubai ibn

Muhammad ibn Ibrahim sebagai seorang muhaddis, nahwiyyin (ahli nahwu), ahli

ushul fiqh, ahli sastra, serta fasih dalam memahami al-Qur’an. Al-Husain ibn

Muhammad Abd al-‘Aziz ibn Muhammad ibn Abd al-‘Aziz yang merupakan seorang

fuqaha, muhaddis, ahli nahwu dan sastra. Selanjutnya Ali ibn Muhammad ibn

Muhammad ibn Abd ar-Rahim, Muhammad ibn Ali ibn Yusuf, dan Muhammad ibn Ibrahim

ibn Muhammad yang merupakan ulama besar dari Mesir. Penyebutan para guru ini

menggambarkan betapa luasnya ilmu yang dikuasai Abu Hayyan di masanya.[6]

Abu Hayyan banyak menghasilkan karya yang

terkemuka dan bertebaran di berbagai penjuru dunia, baik selama hidup ataupun

setelah meninggal[7], diantaranya adalah:[8]

1. Al-Bahr al-Muhīth

2. Al-Nahr al-madd min Bahr al-Muhīth

(ringkasan dari kitab tafsir al-Bahr al-Muhīth)

3. ‘Aqdu Al-Lali ‘ala wazni al-Syātibiyyah

wa Qāfiyatihā.

4. Awali,Al-Khalil Khaliah fi Isnād Qirā’at

Al-Aliah.

5. Taqrīb Al-Nā’I fi Qirā’at Al -Kisā’i.

6. Al-Wahaj fi Ikhtisār Al-Minhaj.

7. Al-Anwār Al-Ajali fi Ikhtisār Al-Mahla.

8. Masāil Al-Rasyīd fi Tajrīd Masāil Nihāyah

Ibn Rasd.

Selain keahlian Abu Hayyan dalam berbagai

disiplin ilmu, para ulama juga banyak yang mengakui keilmuwannya, diantaranya:[9]

1. Imam Ibnu

Jazari mengatakan bahwa beliau adalah seorang hafizh, dan ulama besar di bidang

bahasa Arab, adab, qiraat, dan penguasannya yang tsiqoh.

2. Imam asy-syaukani

mengaatakan bahwa beliau adalah ulama yang sangat menguasai di bidang bahasa

Arab dan tafsir, di mana beliau merupakan pakar yang tidak dapat disamakan di

masanya,

3. Ibnu Qadhi

menulisnya di kitab thabaqot asyafi’iyyah bahwa beliau adalah seorang yang

hafizh, ahli nahwu, tafsir dan bahasa. Karyanya dikenal secara luas baik di

barat maupun timur.

Sejarah dan Latar Belakang Penulisan

Diantara karya-karya yang ditulis oleh Abu Hayyan, kitab tafsir Al-Bahr al-Muhīth menjadi yang

paling terkenal dengan jumlah 8 jilid. Kitab tersebut ditulis sejak berusia 57

tahun, tepatnya pada tahun 710 H, saat menjabat sebagai pengajar tafsir di Kubah

Sultan al-Malik al-Mansur. Di dalam karya tafsir ini, Abu Hayyan banyak merujuk

pada penafsiran al-Zamakhsyari dan Ibnu ‘Athiyyah, khususnya dari segi bahasa

sambil tetap memperhatikan aspek-aspek penting seperti asbabunnuzul, naskh

mansukh, qiraat, dan balagah, Walaupun cakupannya luas, Abu hayyan lebih

menonjolkan penjelasan seputar i’rab dan nahwu dalam menafsirkan ayat-ayat

al-Qur’an[10]

Sebagian besar karyanya berfokus pada bidang nahwu,

shorof, bahasa, fiqh, i’rab, dan qira’at. Semua disiplin ilmu ini terangkum

dalam kitab tafsirnya, Al-Bahr al-Muhīth, sehingga mencerminkan keluasan

ilmunya. Nama Al-Bahr

al-Muhīth berasal dari dua unsur kata, yaitu al-bahr dan al-muhīth.

Secara Bahasa, kata al-bahr artinya lautan, yang dalam konteks tafsir diartikan sebagai penyelaman ke

kedalaman makna. Sedangkan kata al-muhīth berarti segala sesuatu yang

mengelilingi lautan, melambangkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menyelami

makna dan hikmah dalam al-Qur’an al-Karim.[11]

Dalam proses

penulisan tafsir bahrul Muhith Ini dilandasi oleh tiga hal, pertama: ia

berkeinginan selalu membaca al-Quran, kedua: beliau ingin memperbanyak amal

kebaikan, kemudian yang ketiga: Agar jiwanya selalu terjaga.[12] Melalui penamaan kitab ini, Abu

Hayyan berharap dapat menjelaskan makna setiap kata dalam

al-Qur’an secara detail serta mendalam. Beliau dalam tafsirnya menguraikan setiap ayat al-Qur’an secara mendalam

baik dari segi i’rab, bentuk-bentuk kata, susunan kalimat, hingga sisi kebahasaannya

kecuali bagian-bagian yang telah jelas maknanya. Selain itu, beliau juga

menjelaskan segi kemu’jizatan al-Qur’an melalui ilmu sastra dan

memberikan penafsiran dengan memadukan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. Dengan pendekatan ini, Al-Bahr al-Muhīth menjadi

salah satu karya tafsir yang menggabungkan keluasan ilmunya dengan kedalaman

analisis terhadap al-Qur’an.[13]

Sumber, Metode dan Corak Penafsiran

Berkembangnya peradaban Islam bersamaan dengan munculnya berbagai macam

corak tafsir salah satunya yaitu corak Lughawy. Corak Lughawy yaitu menguraikan makna setiap ayat al-Qur’an dengan petunjuk atau kaidah kebahasaan.[14] Corak Lughawy merupakan corak yang digunakan Abu Hayyan, sesuai pemaparan

tafsirnya yang dituliskan dengan rinci. Dalam pendekatan ini, Abu Hayyan sering

mengutip penafsiran Az-Zamakhsyari dan Ibnu Athiyyah, dua mufasir yang juga

banyak menggunakan pendekatan bahasa dalam karya tafsir mereka.[15] Karya tafsirnya juga dianggap sebagai madrasah

lughawy dan Nahwu bagi siapa pun yang berkeinginan untuk memahami al-Qur’an

dengan bahasa Arab yang fasih. Salah satu muridnya yang mencapai kedudukan

sebagai imam besar dalam ilmu nahwu adalah Ibnu Hisyam al-Nahwi.[16] Berdasarkan corak yang digunakan Abu Hayyan, maka diambil kesimpulan bahwa

sumber penafsirannya didasarkan pada ra’yi.[17]

Selanjutnya, Penguraian tafsir ditempuh dengan menggunakan metode/manhaj tahlili.

Metode ini adalah cara penafsiran yang ditempub oleh para mufassir dalam menjelaskan makna setiap ayat al-Qur’an secara

berturut-turut dengan rinci dan lengkap.[18] Walaupun dalam perincian tafsirnya, beliau cenderung membahas terkait kebahasaan

yang terdapat di dalam setiap ayatnya.[19] Bahkan

kecenderungan ini mengantarkan pada anggapan bahwa kitab tafsir Al-Bahr

al-Muhīth lebih mendekati kepada kitab Nahwu daripada kitab tafsir.[20]

Abu Hayyan memisahkan penjelasan tafsirnya menjadi dua macam, yaitu

mufrodat dan tafsir. Pada bagian pertama, ia membahas seputar lafazh ayat.

Sedangkan pada bagian kedua, ia membahas makna dari suatu lafazh atau ayat.

Adapun Langkah-langkah penafsiran yang dilakukannya sebagai berikut:

1. Membahas kosa

kata ayat yang perlu diuraikan baik dari segi Bahasa maupun kedudukan kata pada

bagian awal penjelasan. Kemudian menggunakan syair Arab atau mencontohkan suatu

kalimat sebagai petunjuk memahami sebuah kata. Namun demikian, ada beberapa

bagian ayat yang tidak disertakan sebagaimana di dalam penjelasannya pada QS.

Ali Imran ayat 164.[21]

2. Menjelaskan

sebab turunnya ayat, naskh Mansukh, munasabah ayat, menyebutkan setiap qiroat

yang ada baik bacaan yang mutawatir maupun syadz, dan menukil perkataan nabi,

sahabat, dan tabiin dalam memahami maknanya. Dalam hal penyebutan qiroat syadz

di dalam tafsirnya, Abu Hayyan memberikan keterangan dan menjadikannya sebagai salah

satu alat bantu untuk menafsirkan sekiranya memiliki keterkaitan dengan ayat.[22] Abu Hayyan juga bersikap tegas dalam penukilan bacaan qiraat sebagaimana

kritiknya terhadap az-Zamakhsyari dan Abu Ubaid yang dianggap lebih

mengedepankan kaidah kebahasaan.

3. Beliau mahir

dalam Bahasa Arab sehingga menguraikan penjelasan I’rob yang memiliki kerancuan

di dalamnya. Selain itu, beliau juga merincinya dari segi balaghah baik badi’

ataupun bayan.

4. Menjelaskan

hukum syariat berkaitan dengan lafadz al-Qur’an berdasarkan Imam-imam arba’ah

(Imam Hanafi, Malik, Syafi’i, dan Hanbali) dan selainnya yang merujuknya kepada

kitab-kitab fiqh.[23]

Selain itu, ketika menemukan hukum-hukum yang

dianggap aneh dan menyelisihi pendapat mayoritas, Abu Hayyan melakukan tarjih

dengan menggunakan dalil-dalil yang diperlukan. Metode ini sebagai upayanya

dalam menjelaskan makna al-Qur’an dengan sebaik-baiknya karena al-Qur’an dianggap

sebagai kalam yang paling fasih. [24]

Kontroversi Karya Tafsir Abu Hayyan

Kitab tafsir al-Bahru al-Muhīth menuai berbagai kritik, baik dalam

perujukan pendapat, sanad, penisbatan hadits, dan sebagainya. Diantara kritik

yang didapatkannya yaitu:

1. Tidak merujuk

suatu perkataan kepada kitab aslinya

Abu Hayyan memiliki buku rujukan yang utama

dalam mengutip perkataan ahli Tafsir dan ini telah disebutkan secara jelas

dalam mukadimahnya yaitu kitab tafsir al-Kasyaf dan al-Muharrir al-Wajiz.[25] Di mana seharusnya, beliau mengutip suatu

pemikiran langsung kepada rujukan aslinya. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan

dalam memahami dan pengutipan suatu penjelasan. Kekeliruan tersebut ditemukan

dalam tafsirnya Qs. Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا

مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

“Jangan

sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) menujukan pandanganmu (tergiur) pada

kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara

mereka (orang kafir)...”

Pada penjelasan ayat tersebut, Abu Hayyan

mengutip tafsir ar-Razi yang merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas

mengatakan, “Janganlah mengharapkan kenikmatan duniawi yang telah diberikan

Allah kepada orang lain.” Pendapat ini juga disampaikan oleh Imam ath-Thabari melalui kitab tafsirnya yang merupakan imam yang lahir sebelum Abu Hayyan. Adapun kesalahan juga ditemukan dalam penukilan

pendapat mutaqaddimin melalui tafsir Ibnu Athiyyah di mana Abu Hayyan

dianggap melakukan wahm karena beliau menyebutkan suatu pendapat yang

disandarkan pada Ibn Athiyyah dari ath-Thabari yang pada kenyataannya tidaklah

demikian.

2. Terlalu banyak

menukil pendapat

Abu Hayyan seringkali berlebihan dalam menukil

pendapat sehingga ditemukan banyak pendapat yang sama secara makna walaupun

berbeda secara lafazh atau dapat dikatakan “Qoulun wahidun bi alfadzin

mutaqoribatin”. Sebagaimana penafsirannya dalam QS. Ali Imran ayat 117:

كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ

“…seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat

dingin”.

Pada penjelasan ayat tersebut, Abu Hayyan

menukil lebih dari satu pendapat yang memiliki kesamaan makna. Pertama,

disebutkan oleh Ibnu Kaisan berupa “suara api”. Dan yang kedua disebutkan oleh

az-Zajjaj bahwa kata “Shir” juga merupakan suara api yang tertiup angin.

Permasalahan ini banyak ditemukan di dalam

kitab tafsir al-Tahrīr al-Tahbīr karya Syaikh Ibn al-Naqīb yang merupakan kitab

rujukan Abu Hayyan. Sedangkan penjelasan dalam tafsir al-Tahrīr al-Tahbīr dianggap

terlalu bertele-tele dan banyak terjadi pengulangan yang tidak berguna.

3. Meringkas suatu

pendapat

Terkadang pula, Abu Hayyan sekedar

menyimpulkan suatu pendapat tanpa menukilnya secara utuh. Hal ini menyebabkan

pembaca harus merujuknya kembali kepada kitab pokoknya supaya dapat memahami

penjelasannya.

4. Terdapat Wahm

Sebagaimana beliau dalam menyebutkan periwayat

hadits mengenai mendengarkan bacaan al-Qur’an. Disebutkan bahwa faktanya,

perkataan itu hanya diriwayatkan oleh Said bin Musayyab namun beliau

menyebutkan Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Jabir, Atha’, dsb.[26]

Contoh Penafsiran

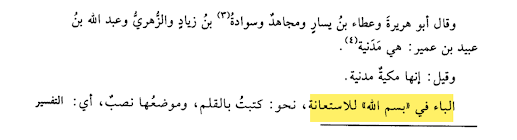

Pada QS. Al-Fatihah ayat 1 akan terlihat bagaimana Abu Hayyan menguraikan

kata pertama dalam lafazh bismillah begitu kental dari segi bahasanya.[27] Dalam Huruf ba’ disebutkan memiliki berbagai macam makna, diantaranya

sebagai pelekat, permintaan tolong, sumpah, penyebab, keadaan, menunjukkan

tempat dan waktu, dan perpindahan. Kemudian menjelaskan setiap katanya ketika

digunakan di dalam kalimat.

Setelah melakukan penguraian dan penjelasan pada lafazh, beliau melakukan

pemilihan makna yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkannya. Penjelasan

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

[1] Nova Yanti, “Memahami Makna Muhkaman Dan Mutasyabihat

Dalam Al-Qur’an,” Al-Ishlah: Jurnal

Pendidikan 08, no. 02 (2016): 246–256.

[2] Ahmad Kamil Taufiq and Deswanti Nabilah Putri, “Telaah

Metodologis Kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhith Karya Abu Hayyan Al-Andalusy,” Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora 2, no.

1 (2023): 57–65.

[3] Saichul Anam, “Bayang-Bayang Ibnu ’Atiyah Dalam Tafsir

Al-Bahr Al-Muhith Karya Abu Hayyan Al-Andalusiy,” Qaf 06, no. 01 (2024): 59–78.

[4] M Rusydi Khalid, “Al Bahr Al-Muhîth: Tafsir Bercorak

Nahwu Karya Abu Hayyân Al-Andalusî,” Jurnal

Adabiyah 15, no. 2 (2015): 181–192.

[5] Romlah Widayati, Dimensi

Fiqh Abu Hayyan Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith, 2023.

[6] Miatul Qudsia, “Khazanah Keintelektualan Abu Hayyan

Dalam Samudera Ilmu Yang Luas” (2014): 327–328.

[7] Muhammad Hasdin Has, “Karakteristik Tafsir Al-Bahru Al

Muhith ( Telaah Metodologi Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusy ),” Shautut Tarbiyah vol 18, no (2012):

42–52.

[8] Elmia Zarchen Haq and Khoirul Umami, “Telaah Kitab

Tafsir Bercorak Lughawi Di Abad Pertengahan (Studi Komparasi Antara Tafsir

Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta’wil Fi at-Tafsir Dan Al-Bahr Al-Muhit),” Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan

tafsir 02, no. 01 (2022): 50–65.

[9] M.Atho’ Illah Hikam et al., “Implikasi Ayat Kursi

Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi Dalam Kitab Bahr Al- Muhit Fi Al- Tafsir,” Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan

Multikulturalisme Indonesia 1, no. 2 (2023): 104–114,

[10] Abu Hayyan, Al-Bahr

Al-Muhith, Jilid 1. (Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1435). Hal. 45-46

[11] Restu Ashari Putra and Andi Malaka, “Manhaj Tafsir

Bahrul Muhith Abu Hayyan Al-Andalusiy,” Jurnal

Iman dan Spiritualitas 2, no. 1 (2022): 91–96.

[12] Abu Hayyan, Al-Bahr

Al-Muhith, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). Hal. 5

[13] ‘Amilatu Sholihah, “Analisis Ibdal Dalam Al-Qur’an

Perspektif Abu Hayyan Al-Andalusia an-Naysaburi Dan an-Nasafi,” Profetika: Jurnal Studi Islam 1, no. 9

(2020): 195–211.

[14] Widayati, Dimensi

Fiqh Abu Hayyan Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith.

[15] Muchammad Fariz Maulana Akbar and Muhammad Rijal

Maulana, “Kajian Historisitas Tafsir Lughowi,” Jurnal Iman dan Spiritualitas 2, no. 2 (2022): 239–246.

[16] Has, “Karakteristik Tafsir Al-Bahru Al Muhith ( Telaah

Metodologi Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusy ).”

[17] Hayyan, Al-Bahr

Al-Muhith. Hal. 11

[18] Nashruddin Baidan, Wawasan

Baru Ilmu Tafsir, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021). Hal. 376

[19] Has, “Karakteristik Tafsir Al-Bahru Al Muhith ( Telaah

Metodologi Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusy ).”

[20] Widayati, Dimensi

Fiqh Abu Hayyan Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith.

[21] Muhammad Husein Adz-Dzahabi, Tafsir Walmufassirun, vol. Jilid 1 (Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.). Hal. 226

[22] Hayyan, Al-Bahr

Al-Muhith. Hal 26

[23] Ibid. Hal.10

[24] Abu Hayyan, Al-Bahru

Al-Muhith, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). Hal. 6. Maktabah

Syamilah

[25] Hayyan, Al-Bahr

Al-Muhith. Hal. 10

[26] Ibid. Hal. 39

[27] Abu Hayyan, Bahr

Muhith, Jilid 1. (Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, n.d.). Hal 26-34

[28] Putra and Malaka, “Manhaj Tafsir Bahrul Muhith Abu

Hayyan Al-Andalusiy.” Hal. 93

Penulis:

Hanifah As Sa'diyah Jannati (email: hanifahjannati21@gmail.com)

Rahma Aulia Irmawati

(Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Surakarta)

Pembimbing:

Prof. Dr. KH. Moh Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.Ag., M.Ed

.jpeg)

Komentar

Posting Komentar